2023. 2. 16. 09:06ㆍ아티클 | Article/에세이 | Essay

Node

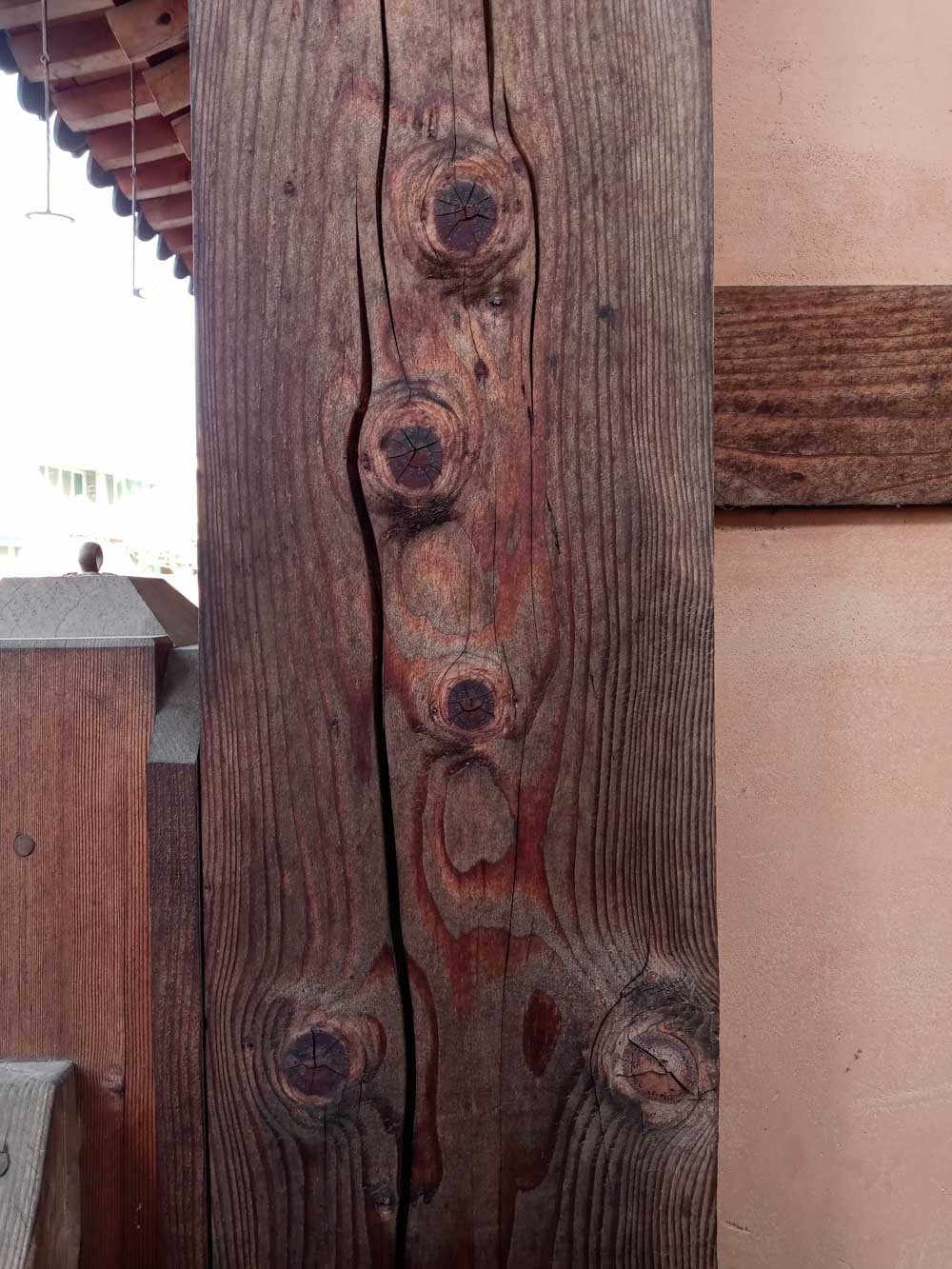

오늘 아침, 가구(架構) 조립을 앞둔 대들보와 우연히 마주쳤다. 처음에는 그 크고 웅장한 체격에 압도당했지만, 곧바로 뽀얀 목질(木質)에 선명히 박혀있는 옹이가 눈길에 밟혔다. 그것도 하나둘이 아니었다.

불과 얼마 전까지만 해도 제 몸에 옹기종기 붙어 있었을 그 수많은 가지와 어찌 생이별했을까? 생살이 잘려나간 아픔은 또 어찌 견뎌냈을까? 그래, 얼마나 힘들었으면 마침내 땅 위에 반듯하게 뉘어져 있는 이 순간까지 모든 옹이란 옹이의 얼굴에서, 저렇게 피눈물을 흘리듯 송진을 토해내고 있을까? 거기에 생각이 미치자 대들보가 갑자기 애처로워졌다.

흔히 곧고 반듯하게 잘 자란 나무에서는 쉽사리 찾아볼 수 없지만, 보통 나무에는 수많은 옹이가 박히게 된다. 그 생김새도 각양각색이다. 이제는 흉터조차 희미한 옹이가 있는가 하면, 마치 소라처럼 선명하게 똬리를 틀고 있는 옹이도 있고, 망치로 몇 번 툭툭 치면 저절로 빠져나가는 ‘죽은 옹이’가 있는가 하면, 여전히 줄기와 일체가 된 검붉은 ‘산 옹이’도 많다.

하긴 해마다 수많은 가지를 허공으로 쭉쭉 내뻗으면서 수직 상승을 하는 생리 특성상, 나무의 몸에는 별의별 옹이가 다 박힐 수밖에 없을 것이다. 사실 그 옹이가 가지를 지탱하는 기초부(基礎部)이자 또 다른 생명의 발원처(發源處)였던 셈이니, 어찌 보면 옹이는 나무가 건강하다는 생생한 증표인지도 모른다.

그러한 옹이들을 가만히 보고 있자니, 낯설지가 않다. 얼핏 보면 해마다 새순을 밖으로 밀어내며 불끈 솟는 춘삼월(春三月)의 봄기운 같기도 하고, 또 잔뜩 응결된 분기점(分岐點)은 출산이 임박한 산모(産母)의 마지막 내지름 같기도 하다. 아니, 어느 땐 장백산에서 지리산까지 쉬지 않고 내달린 백두대간의 끄트머리 어느 한 혈처(穴處)에서 출렁거리듯 뻗어 내린 산맥처럼 웅장하게 느껴지기도 한다. 옹이마다 목질(木質)이 응축되고, 혈기(血氣)가 분기탱천해 있으니, 어찌 그렇지 않으랴.

그렇다고 옹이를 무작정 야무지고 단단하기만 한 녀석이라고 몰아붙여서는 안 된다. 어쩌면 한 번도 제 심중을 제대로 풀어내지 못한 채, 그래서 안으로 안으로만 뭉쳐져 지금껏 아물지 못한 상처 덩어리일 수도 있다.

어제도 아궁이에 불을 지핀답시고 장작을 패다가, 다시 또 옹이의 그 안타까운 속내를 되짚게 되었다. 나무토막이 쩍쩍 갈라지는 쾌음(快音) 속에 몰입된 나머지 옹이 근처를 냅다 도끼로 내려친 게 화근이었다. 그 육중하게 하강하던 도끼 머리가 시퍼런 날을 희번덕거리며 그만 뒤집혀 까지고 만 것이다.

아뿔싸! 비록 저렇게 나무토막 하나로 잘려 내팽개쳐졌을망정, 옹이마저 빠개질 수 없다는 그 외마디 절규를 외면해버린 탓이다. 지금은 바야흐로 해원(解冤)의 시대라고 하는데, 사람의 마음에 패인 상처는 고사하고 장작에 돋아난 옹이조차 제대로 풀어낼 줄 몰랐다니……, 후회가 엄습해왔다.

옹이에서 쉬지 않고 솟아나는 송진(rosin) 역시 옹이의 아픔을 잘 대변하고 있는 것 같다. 대부분 한옥의 부재로 사용할 목재는 함수율을 맞추기 위해서 찌고, 말리고, 최첨단 고주파(高周波) 건조기로 지져대지만, 목부재들을 결구(結構)해놓고 보면 옹이에서는 여전히 송진이 스멀스멀 배어 나오게 된다.

그래서 목재의 섬유방향 무늬결에 끌려 기둥이나 대들보의 표면을 무심코 어루만지다 보면, 어느 순간 손바닥에 송진이 쩍쩍 달라붙는 게 다반사다. 그때 그 촉감은, 마치 하루아침에 제 새끼를 잃고 젖몸살을 앓으며 처연하게 울부짖는 어미 소의 타액(涶液) 같기도 하고, 체내 혈액응고인자가 부족해 좀처럼 피가 멎지 않는 혈우병 환우의 상처를 감싸 쥔 채 어찌할 수 없는 안타까움에 그저 발만 동동 구르던 어린 시절, 손바닥에 묻어나던 감촉 같기도 했다.

이따금 한옥에는, “살아 천년, 죽어 천년”이라는 헌사(獻辭)가 심심찮게 바쳐지곤 한다. 그럴 때마다 마치 고대 그리스 코린토스의 왕 ‘시지프스(Sisyphus)’가 받은 형벌처럼 온갖 하중을 다 이고 진 채, 다시 또 천년의 세월을 버텨야 하는 저 기둥과 대들보의 응어리부터 살피게 된다. 그러다가 여전히 씩씩거리듯 시뻘겋게 웅크리고 있는 옹이와 마주치게 되면, 그 헌사는 온데간데없이 사라지고 그저 애달픔만 더해진다.

어쨌든 한옥 부재로 간택된 나무들의 팔자는 참으로 기구해 보인다. 미끈하게 쭉쭉 뻗어 오른 탓에 생장할 땐 온갖 시새움을 받았겠지만, 도편수(都編首)의 눈에 띄고 난 이후로는 저렇게 잘리고, 깎이고, 도려지다가 마침내 그것도 모자라 제 몸 구석구석이 찢어지는 아픔을 송두리째 겪게 되었으니, 안타깝기 그지없다.

게다가 자식처럼 제 몸에 붙어 있던 그 수많은 잔가지가 어느 한순간 무참하게 잘려나간 흔적으로, 그 밑동에 아로새겨진 옹이마저 저렇게 처연하게 제 몸에 걸머지고 있어야 하니, 타고난 운명치고는 참으로 가혹하다고 하지 않을 수 없을 것 같다.

사실 누가 끌어내는 것인지도 모른 채 다들 세상 밖으로 나왔다가 어느새 손발에는 옹이가 박히고, 심중(心中)에는 화가 덩어리로 뭉쳐졌는데, 고개를 들어보니 이미 날은 저물었다. 그게 우리 인생이다. 그래도 지금 여기에서 멈출 수 있는 일은 아니지 않던가? 애당초 고단하지 않은 삶이란 존재하지 않는 것인지도 모른다. 치목장(治木場)을 돌아 나오면서, 또다시 천년의 무게를 버텨야 하는 대들보와 기둥의 처지를 곰곰이 되새겨 보게 되었다.

그러한 세상 이치를 아는지 모르는지, 요즘 저마다 이 나라의 초석(楚石)이 되고, 동량(棟樑)이 되겠노라고 열변을 토하는 대선(大選) 후보들의 외침은 이제 처절하기까지 하다. 한옥에 쓰인다면 제 몸 여기저기가 잘리고, 깎이고, 바숴지는 그 험난한 단련을 거쳐서 비로소 지붕을 받드는 자리에 놓이는 것일 텐데도, 그 소임(所任)을 자청하느라 저리들 야단법석이니, 도통 알 수 없는 일이다.

어쨌든 머지않아 여기저기에서 새싹이 다시 돋아나고, 봄비 내린 언덕에는 풀빛이 더 짙어지면서, 계절은 또 어김없이 변화와 순환을 거듭하며 질주하게 될 것이다. 그동안 너 나 할 것 없이 잔뜩 움츠러들게 하고 매사에 머뭇거리게 하던 지난겨울은 너무 길고 매서웠다.

그래서 그런지 다가오는 올봄에는, 여전히 시리고 아린 상처로 남아있는 옹이까지 제 몸에 똘똘 끌어안고 우리 모두가 하나라는 사실을 의연하게 재삼 일깨워줄 수 있는, 그런 품 너른 동량(棟樑)을 다시 한번 더 보고 싶다.

글. 최상철 Choi Sangcheol 건축사사무소 연백당

최상철 건축사사무소 연백당 · 건축사

최상철은 전북대학교 건축학과와 동대학원 박사과정을 마치 고, 현재 ‘건축사사무소 연백당’ 대표건축사로 활동하고 있 다. 그 동안의 건축설계 작업과정에서 현대건축의 병리현상 에 주목하고, 산 따라 물 따라 다니며 체득한 풍수지리 등의 ‘온새미 사상’과 문화재 실측설계 현장에서 마주친 수많은 과 거와의 대화를 통하여 우리의 살터를 좀 더 깊숙이 들여다보 면서, ‘건축’에 담겨있는 우리들의 생각과 마음을 알기 쉬운 이야기로 풀어내고 있다. 저서로는 ‘내가 살던 집 그곳에서 만난 사랑’, ‘전주한옥마을’ 등이 있다.

ybdcsc@naver.com

'아티클 | Article > 에세이 | Essay' 카테고리의 다른 글

| 자유로운 영혼 건축에 안착 2023.2 (0) | 2023.02.16 |

|---|---|

| 노래, 곁에 오래 두고 사귄 벗 2023.2 (0) | 2023.02.16 |

| 성명, 한 사람의 모든 것 2022.1 (0) | 2023.02.15 |

| 메신저 2021.12 (0) | 2023.02.14 |

| 건축사(Architect)로 산다는 것은 2021.11 (0) | 2023.02.13 |