2023. 6. 21. 16:56ㆍ아티클 | Article/디자인스토리 | Design Story

Signboard letters of Seochon

내가 사는 곳은 관광지로 유명한 서촌이다. 나는 직업병으로 이 동네를 걸어 다니며 끊임없이 간판 글자를 보고 그 글씨가 왜 그런 모양인지 생각해 보곤 한다. 서촌의 간판은 한국 어느 도시의 간판과 다를 바가 없다. 서촌의 간판문화가 표준이라는 것이 아니라 한국 동네들의 간판문화가 비슷비슷하다는 것이다. 서촌에서 발견한 흥미로운 간판 디자인을 모아봤다.

샘은 게스트하우스 간판이다.<사진 1> 글씨가 벽 위에 지붕을 얹은 집의 입면 같다. 하우스답다. 주점 앵두꽃은 마치 앵두꽃이 핀 것처럼 예쁘고 봄기운처럼 들떠 있는 것 같다.<사진 2> 특히 ‘꽃’이라는 글자의 쌍기역은 꽃 속에서 올라온 수술 같은 인상이다. 이 간판은 캘리그래퍼 강병인이 쓴 것이다. 술&노래방바 간판은 술 마시고 노래하고 춤추는 흥겨움을 형상화하고 있다.<사진 3> 한글의 특징은 로마자 알파벳과 달리 모아쓰기 방식이라는 점이다. 즉 초성, 중성, 종성이 합쳐진 다소 복잡한 모습이다. 따라서 뭔가를 형상화하기 유리하다. 모던 디자이너들은 글자가 말을 하는 것은 좋아하지 않는다. 다시 말해 꽃은 꽃처럼 보이고, 개는 개처럼 보이는 그런 종류의 형상화에 반대한다. 모던 디자이너들에게 글자는 단지 뜻을 전달하는 수단이다. 전달의 기능에 충실하려면 글자 모양이 눈에 띄지 않고 중립적이어야 한다. 그런 기능주의 타이포그래피의 원리를 절대화하고 엄격하게 지키는 것이 모던 디자이너의 태도다. 하지만 글자의 모양으로 뭔가를 연상시키려는 디자인은 전 세계에서 흔히 볼 수 있다. 그것은 마치 모던 디자이너들이 장식을 죄악시했지만, 장식이 영원히 사라지지 않는 현상과 비슷하다. 글꼴을 만드는 절대적 원칙은 존재하지 않는다. 호소력을 구하려는 간판에서는 더욱 그렇다.

간판은 아니지만, 술집 창문에 손글씨로 ‘낮술’이라고 써서 붙여 놓았다.<사진 4> 주인이 임시방편으로 다급하게 써서 창문에 붙여 놓은 것 같다. 잘 쓴 글씨도 못 쓴 글씨도 아닌 평범한 손글씨다. 하지만 글자들이 한쪽으로 기울어져 마치 취한 것 같은 인상이어서 나처럼 낮술 좋아하는 사람의 눈길을 사로잡았다. 종합설비 간판은 가능한 많은 정보를 전달하려는 의도가 엿보인다. <사진 5> 일반 간판집에서는 이렇게 정보로 가득한 간판을 만들어주기 힘들었을 것이다. 주인은 자기 가게가 할 수 있는 일들을 다 전달하고픈 욕심이 있었던 모양이다. 그리하여 간판집에 맡기지 않고 직접 손글씨로 빼곡하게 정보를 채운 것이 아닐까 추측해 본다. 그런데도 이 간판이 눈에 띄는 이유는 그 배경이 아주 단순해서 대비가 있기 때문이다. ‘종합설비’라는 글자는 이미 있는 서체를 흉내 낸 모습이지만, 컴퓨터로 출력한 것이 아니라 손으로 써서 어설프다. 나머지는 글쓴이의 고유한 손글씨다. 그래서 정감이 간다. 휴대번호가 011로 시작하는 걸 보니 간판을 만든 지 꽤 오래된 것 같다. 가게 주인이 간판에 대해 만족하고 있는 것이다. 효자동 소금구이도 손글씨 간판이다.<사진 6>

전문적인 캘리그래퍼가 쓰지 않은 평범한 글씨다. 붓으로 쓴 것 같은데, 한 번에 써 내려간 게 아니다. 여러 번 덧칠한 흔적이 보인다. 아마도 처음에 쓴 글씨가 빛에 바래 흐려져서 다시 쓰고, 또다시 쓴 게 아닐까 추측해본다. 창문에 붙어 있는 ‘소금구이’, ‘껍데기’라는 글자도 붉은색 손글씨다. 심지어는 실내 메뉴도 붉은색 손글씨다. 글씨가 전문가의 솜씨는 아니지만, 가게의 모든 정보를 비슷한 디자인으로 통일시킨 점은 전문가답다.

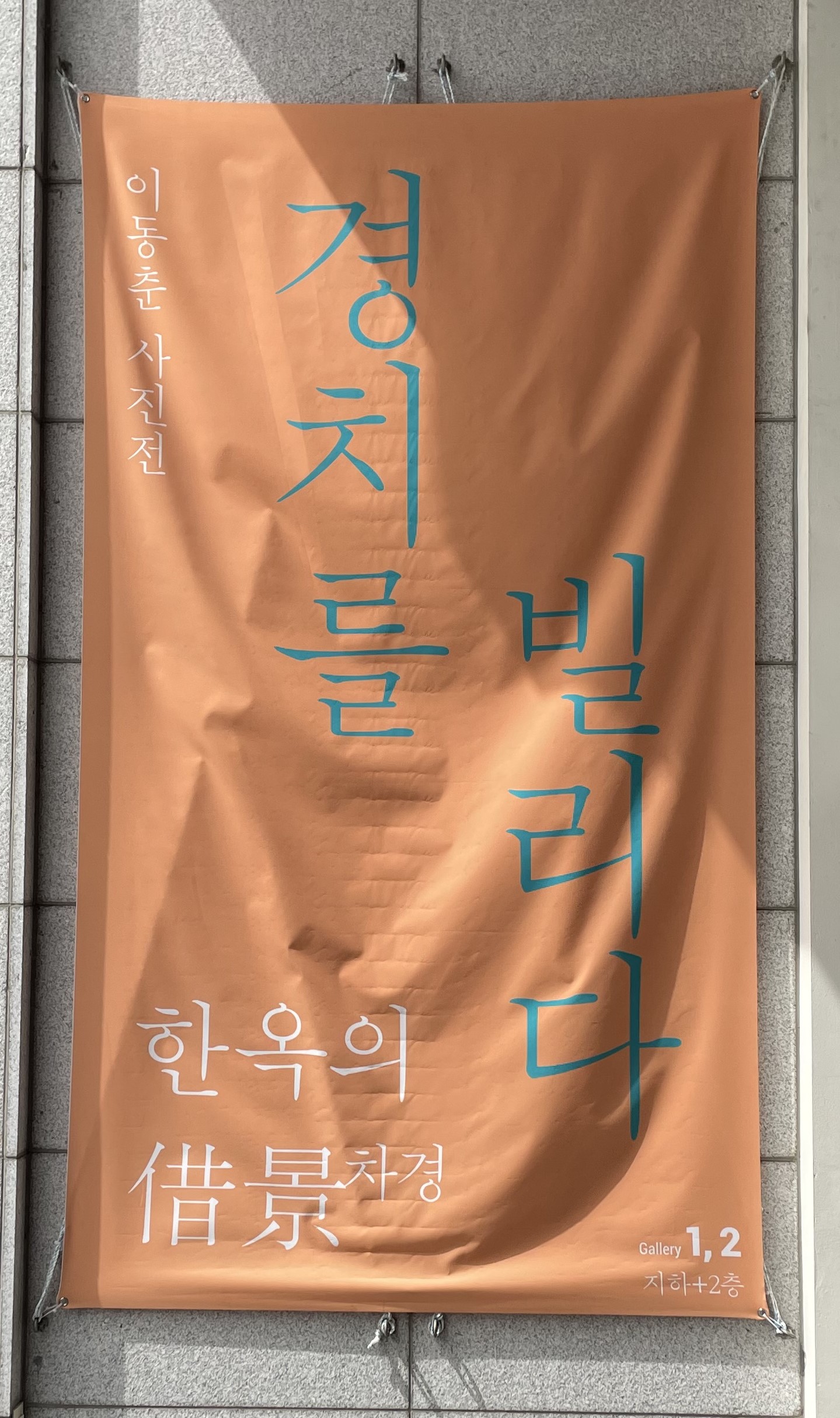

‘서촌의원’ ‘심심서재’ 간판은 한옥 담벼락에 존재감을 부각하지 않은 채 조용히 붙어 있다.<사진 7> 요란하게 떠들지 않고 간결한 방식으로 행인에게 자신의 존재를 알리고자 할 때는 역시 본문체로 쓰이는 바탕체가 가장 잘 어울리지 않을까? 내가 자주 가는 서촌의 사진 전시장 류가헌은 한결같이 이와 같은 바탕체로 전시를 알린다.<사진 8> 모든 간판들이 시끄럽고 과잉된 형태와 요란한 색으로 자신을 알아달라고 소리칠 때, 이렇게 가장 기본이 되는 바탕체 간판과 현수막이 오히려 상대적으로 눈에 띈다. 품위가 있는 방식으로 말이다.

이상의집은 실제로 이상이 살았던 집터를 서울시가 매입해 보존하고 있는 공간이다. 이상의집 간판 글꼴은 안상수체다.<사진 9> 안상수체는 탈네모꼴 서체다. 한글은 모아쓰기여서 풀어쓰기로 글을 쓰는 로마자 알파벳과 비교해 엄청나게 많은 글자를 디자인해야 한다. 로마자 알파벳은 대문자 26개와 소문자 26개만 디자인하면 된다. 하지만 한글의 자음은, 예를 들어 기역(ㄱ)은 초성에 나올 때와 종성에 나올 때, 그리고 모음이 초성 밑으로 올 때와 옆으로 올 때 크기와 모양이 조금씩 다르다. 결국 하나의 글꼴 세트를 만들려면 무려 2,300개가 넘는 글자를 디자인해야 한다. 이러한 비효율을 극복하고자 탈네모꼴 글자를 만들게 된 것이다. 네모꼴에서 벗어나면 모음과 자음을 그 결합 상태와 관계없이 똑같이 디자인하면 된다. 그 대신 글자의 판독성과 문장의 가독성이 떨어질 수밖에 없다. 안상수체는 간판과 제목용 전용 서체다. 탈네모꼴 글자는 받침이 있는 글자와 없는 글자의 높이가 제 각각이고, 그것이 이 글자의 매력이기도 하다. 이런 독특한 글자가 한국문학에서 파격적인 시를 선보인 이상과 어울린다고 본 것인지도 모르겠다. 탈네모꼴 글자는 1985년에 발표되었고, 그때 유행을 해서 인사동에 가면 많이 볼 수 있다. 서촌에서도 가끔씩 보이는데, 먹자골목으로 유명한 금촌시장에 있는 ‘몽땅 미용실’이라는 간판에서 발견했다.<사진 10>

간판이나 유리창에 붙인 시트지 글씨가 너덜거리거나 갈라지는 경우를 종종 본다.<사진 11> 마치 오래된 유화에 ‘크랙’이라는 균열이 생기듯 시트지는 플라스틱이나 붓으로 만든 글자와 다르게 금이 생겨 갈라지는 것이다. 세월의 흔적이 드라마틱하게 남았다. 어느 골목에서 발견한 사인은 시트지가 완전히 벗겨지고 너덜너덜해져 글자를 분간하기조차 어렵다.<사진 12> ‘막힌도로 진입금지’라는 경고 메시지다. 글자를 이루었던 시트지는 완전히 벗겨졌고, 배경 시트지가 남아 있다. 색이 핑크색이어서 강렬하다. 마치 현대 예술작품을 보는 것 같다. 이 세상의 모든 간판들은 새로 고치지 않고 그대로 놔두면 그것이 무슨 재료이든 결국 자연의 힘 앞에 굴복하고 말 것이다. 그 낡아가는 과정은 어찌 보면 간판을 처음 만들어 달았을 때보다 아름답다.

글. 김신 Kim, Shin 디자인 칼럼니스트

김신 디자인 칼럼니스트

홍익대학교 예술학과를 졸업하고 1994년부터 2011년까지 월간 <디자인>에서 기자와 편집장을 지냈다. 대림미술관 부관장을 지냈으며, 2014년부터 디자인 칼럼니스트로 여러 미디어에 디자인 글을 기고하고 디자인 강의를 하고 있다. 저서로 『고마워 디자인』, 『당신이 앉은 그 의자의 비밀』, 『쇼핑 소년의 탄생』이 있다.

kshin2011@gmail.com

'아티클 | Article > 디자인스토리 | Design Story' 카테고리의 다른 글

| 키치(kitsch)의 감성 2023.8 (0) | 2023.08.17 |

|---|---|

| ‘형태는 기능을 따른다’는 명분 2023.7 (0) | 2023.07.21 |

| 음악의 형태와 이미지 2023.5 (0) | 2023.05.16 |

| 대문자 vs 소문자 2023.4 (0) | 2023.04.18 |

| 물리적 이미지 vs 가상공간 속 이미지 2023.3 (0) | 2023.03.16 |