2025. 1. 31. 09:20ㆍ아티클 | Article/디자인스토리 | Design Story

Polish Poster, Soft Resistance

폴란드 포스터 전시가 국내에서는 처음으로 대규모로 개최되었다. 경기도 양평에 있는 이함캠퍼스에서 2024년 11월 22일부터 2025년 6월 22일까지 ‘침묵, 그 고요한 외침, 폴란드 포스터’라는 제목으로 전시가 열리고 있다. 이번 전시에는 1950~60년대 폴란드 포스터 200여 점을 만날 수 있다.<사진 1>

한국인들에게 폴란드 포스터는 참으로 생소할 것이다. 하지만 폴란드는 포스터의 왕국으로 이름난 국가다. 특히 1950~60년대 폴란드 포스터는 ‘폴란드 포스터 학파(Polish School of Posters)’라고 개념화해서 부를 정도로 서구 시각문화계에서 독보적인 위치를 차지하고 있다. 미국의 저명한 그래픽 디자인 역사가인 필립 B. 멕스는 이렇게 말한다. “파탄 속에서 출현하여 국제적인 명성을 얻게 된 폴란드 포스터 예술은 불굴의 정신력을 보여주는 기념비적인 사건이다.”

왜 “파탄 속에서 출현하여…”라는 표현을 썼을까? 서구에서 포스터로 유명한 양식으로는 아르누보, 아르데코, 구축주의, 바우하우스, 국제주의 타이포그래피, 푸시핀 스튜디오 등이 있는데, 이런 양식들은 모두 풍요로운 경제의 산물이다. 또는 적어도 정치적 자유, 즉 표현의 자유가 광범위하게 허용된 사회의 산물이다. 반면에 폴란드 포스터 학파가 처음 등장한 1940년대 후반 폴란드는 극도로 힘든 시기였다. 2차 세계대전의 참화를 겪었고, 나치가 물러나자 이번에는 스탈린주의가 사회를 극도로 억압했다. 이런 억압과 고통의 시기에 새로운 양식을 탄생시켰다는 점에서 ‘불굴의 정신력을 보여주는 기념비적 사건’이라고 정의한 것이다.

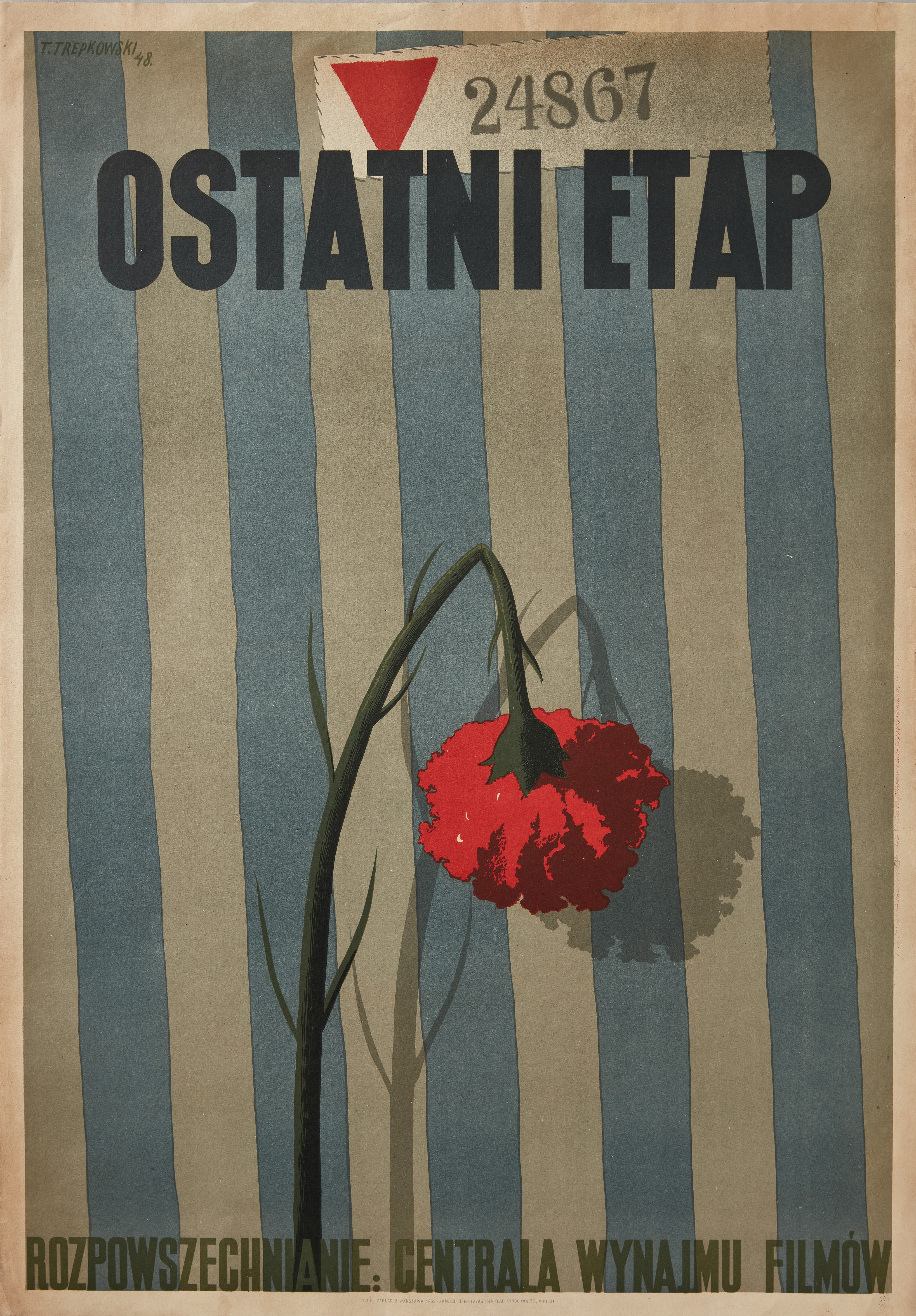

그 시기의 포스터 한 점을 보면서 이 양식을 이해해보자. 타데우스 트렙코프스키가 디자인한 <마지막 무대>라는 영화 포스터다.<사진 2> <마지막 무대>는 공포의 아우슈비츠 수용소에 수감된 유대인 여성들의 실제 경험을 다룬 영화다. 이때까지 영화 포스터는 대개 주인공의 얼굴과 영화 스틸컷 몇 장면을 편집해 만들었다. 할리우드부터 유럽, 일본 할 것 없이 모든 나라가 그렇게 포스터를 디자인하던 시절이었다. 하지만 트렙코프스키는 배우의 얼굴도 영화 스틸컷도 사용하지 않았다. 그의 포스터는 회화적이다. 이 포스터는 폴란드 포스터 학파가 이후 걷게 될 가장 독특한 성격을 드러낸다. 그것은 은유와 암시로서 영화의 내용을 압축하는 것이다.

포스터의 배경이 되는 세로 줄무늬는 아우슈비츠 수감자들을 상징한다. 붉은색 역삼각형과 수감자 일련번호도 마찬가지다. 역삼각형 천은 다양한 색깔로 죄수의 신분, 국적 등을 표시한다. 녹색은 범죄자, 보라색은 사이비 종교인, 핑크색은 게이와 변태 성욕자, 그리고 붉은색은 유대인과 정치범이다. 수감자 중에서도 유대인은 가장 서열이 낮다. 따라서 이 붉은색 역삼각형은 유대인의 수치심을 상징한다. 중앙에 배치된 목이 꺾인 카네이션은 강제수용소에서 상상할 수도 없는 고통을 겪는 유대인 여성을 상징한다. 이런 은유적 방식은 국제아우슈비츠위원회를 위해 제작한 <우리는 기억하고 있다> 포스터에도 잘 드러나고 있다.<사진 3>

이 포스터가 제작된 1948년은 스탈린주의가 폴란드에서 광범위하게 적용되기 시작한 해다. 1939년, 2차 세계대전이 시작되고 폴란드는 독일의 점령과 통치 아래 굴욕적이고 폭력적인 일상을 살아가야 했다. 전쟁이 끝나자 이번에는 지리적으로 가깝고 폴란드를 독일에서 해방시킨 소련의 내정간섭을 받을 수밖에 없는 처지가 되었다. 1948년, 새로운 국가로서 폴란드 인민공화국이 세워졌지만, 소련의 위성국으로서 폭압적인 스탈린주의가 나라의 정치와 사회, 문화 모든 부분을 구속했다. 정치권에서는 권력을 쥔 스탈린주의자들이 정적을 구속 고문하고, 숙청하는 일이 다반사로 벌어졌다. 문화적으로는 모든 콘텐츠를 정부가 검열했다. 문학, 연극, 영화, 미술, 디자인은 사회주의 리얼리즘 양식만을 강요받았다. 사회주의 리얼리즘은 사실주의를 바탕으로 하되 체제의 우월성을 이상화하고 선전하는 것이다. 이때 대부분의 포스터는 프로파간다, 즉 선전 선동용으로 기능할 수밖에 없었다. 이 시기 포스터는 공산주의의 상징인 낫과 망치, 깃발 같은 도구가 커다랗게 그리고 선명한 붉은색으로 표현되고, 인물은 대개 노동자, 농민, 군인이 역동적인 자세로 등장한다.<사진 4> 그것은 메시지가 노골적이고 선명하며, 판에 박은 듯하다.

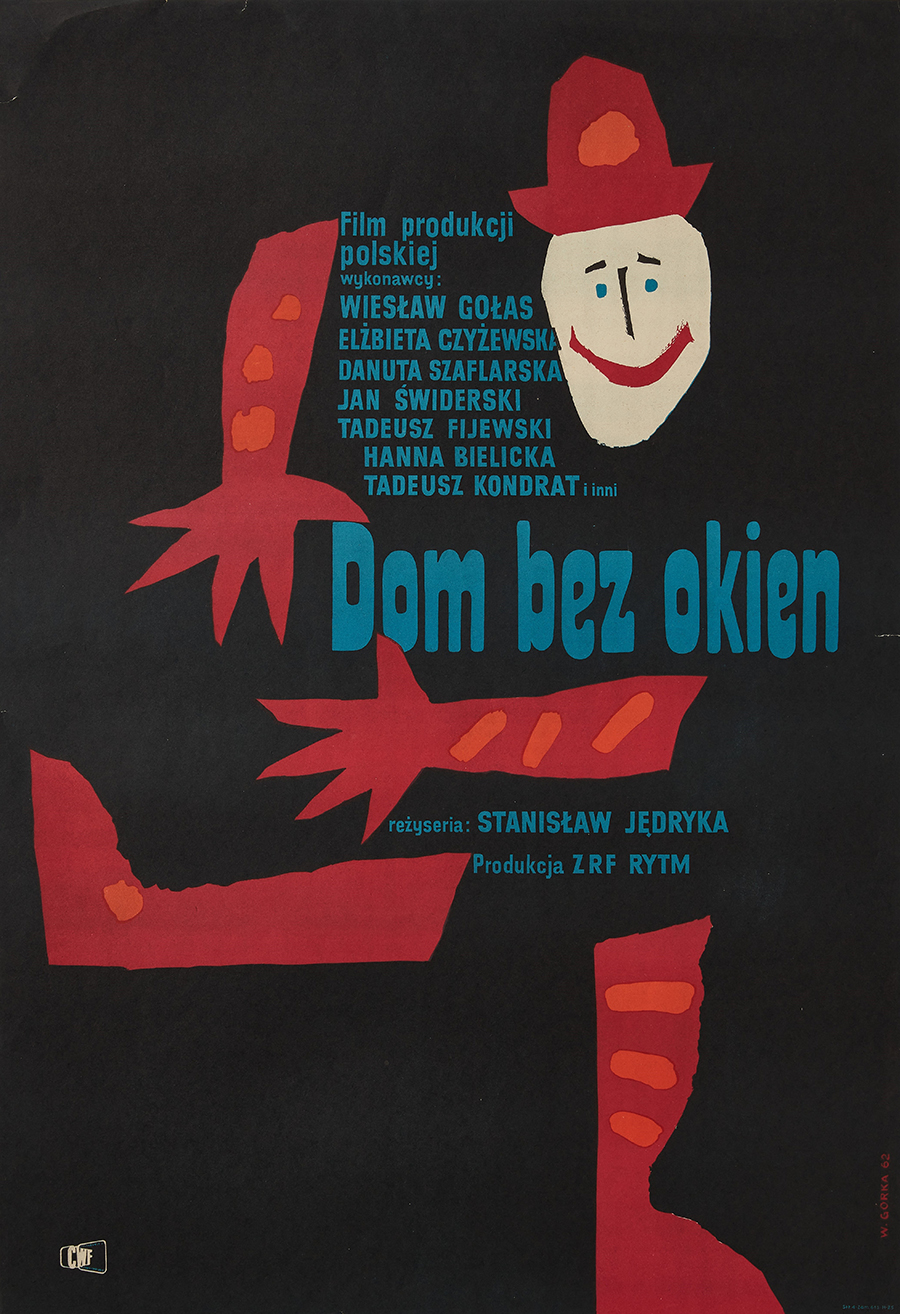

이 시기 국민은 이런 통제와 구속에서 벗어나고자 하는 열망으로 가득 찬다. 하지만 폭압적인 전체주의 사회에서 그것을 표현하기란 쉽지 않다. 그런 열망은 마음속에 응어리를 남기고 표현은 자극적이지 않되 은근한 방식으로 이루어지기 마련이다. 통제에 응어리진 국민의 마음은 공기처럼 문화인과 예술가들에게도 전념된다. 결국 1953년 스탈린이 사망하고 정치적 지형이 바뀌면서, 두꺼운 얼음이 깨진다는 뜻으로 ‘해빙기’가 1956년부터 찾아왔다. 이때 폴란드 디자이너들은 폭력과 압제에 부드럽게 저항하는 방식으로 일련의 포스터들을 제작하게 된다. 그들이 전에 강요받았던 프로파간다와 완전히 다른 방식으로 포스터를 표현하게 되는데, 은유와 암시, 유머, 호기심과 상상력을 불러일으키는 모호한 이미지를 사용한다. 기법적으로는 추상표현주의와 페이퍼 컷아웃 같은, 서유럽에서 개발된 모던한 표현 기법을 사용한다. 그들은 뛰어난 묘사력을 지녔지만, 약간 엉성하고 성긴 방식으로 포스터를 디자인하기도 한다. 그것은 늘 진지함과 사실주의만을 강요했던 사회주의 리얼리즘에 대한 강력한 거부와 저항을 의미하기도 한다.

이렇게 1950~60년대에 기존의 포스터와 완전히 다르게 표현한 폴란드 포스터의 경향을 ‘폴란드 포스터 학파’라고 개념화하게 되었다. 이는 다른 나라의 포스터에도 영향을 주었다. 이런 창의적인 힘은 어디에서 온 것일까? 그것은 바로 모든 표현을 강력하게 검열하고 통제하는 문화적 폭력을 참을 수 없다는 저항의식에서 온 것이라고 할 수 있다. 그들은 결국 자신들만의 저항하는 방식을 개발했고, 그러한 과정에서 창의성이 폭발한 것이다. 아름다운 저항으로서 폴란드 포스터 학파의 작품들은 예술의 경지에 오를 수 있었다.

글. 김신 Kim, Shin 디자인 칼럼니스트

김신 디자인 칼럼니스트

홍익대학교 예술학과를 졸업하고 1994년부터 2011년까지 월간 <디자인>에서 기자와 편집장을 지냈다. 대림미술관 부관장을 지냈으며, 2014년부터 디자인 칼럼니스트로 여러 미디어에 디자인 글을 기고하고 디자인 강의를 하고 있다. 저서로 『고마워 디자인』, 『당신이 앉은 그 의자의 비밀』, 『쇼핑 소년의 탄생』이 있다.

kshin2011@gmail.com

'아티클 | Article > 디자인스토리 | Design Story' 카테고리의 다른 글

| 사실을 직시한 표현 2025.3 (0) | 2025.03.31 |

|---|---|

| 단순성과 대비의 아름다움 2025.2 (0) | 2025.02.28 |

| 맥락을 살린다는 것 2024.12 (0) | 2024.12.31 |

| 창조의 보상 2024.11 (0) | 2024.11.30 |

| 비포 애프터, 껍데기는 믿을 만한 것인가? 2024.10 (0) | 2024.10.31 |